Слова забываются, а зрительный образ остается. Все, что можно систематизировать и показать, потом легче проанализировать и понять – считает визуальный журналист портала TUT.BY Вадим Шмыгов. Он делится главными принципами удачной инфографики и объясняет, почему журналисты должны подружиться с айтишниками.

«Почемучка» 25 лет спустя

— Как давно вы начали заниматься визуальной журналистикой? Где этому учились?

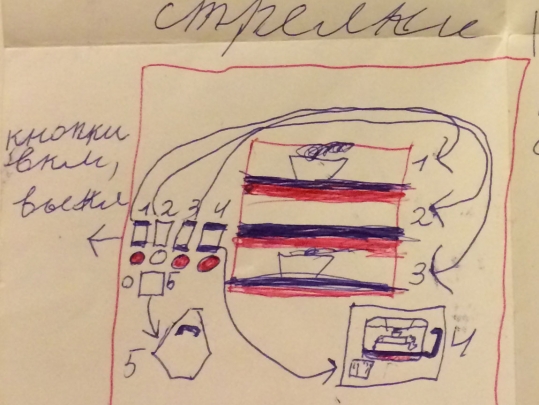

— Наверное, все началось в глубоком детстве, когда я рисовал космические ракеты в разрезе, рисовал супер-мега-пупер-аудио-видео-телецентры мечты с линиями выносок: мол, тут видеомагнитофон, там можно слушать пластинки, а здесь торчит спутниковая тарелка. Или вот – творчески переосмыслил духовой шкаф.

Такая роторная жатка [3] была изобретена в помощь труженикам полей. И если «Гомсельмаш» не возьмет его в производство, то этот шушпанцер явно придется по душе создателям нового Carmageddon (улыбается).

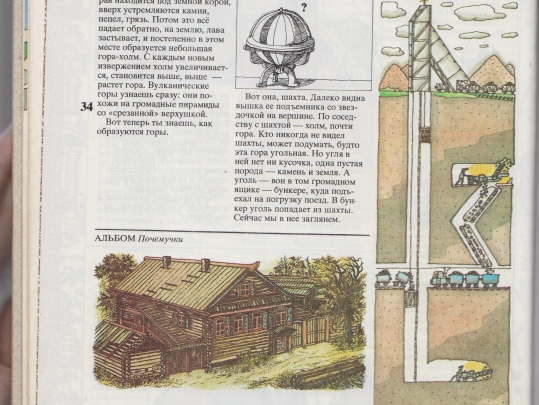

По детским энциклопедиям и журналам можно было узнать устройство вещей и понять суть многих явлений. Нашел скан одной из таких книг — «Почемучка». Не видел эти страницы 25 лет, но сразу вспомнил все иллюстрации. Именно такой подход к образовательной литературе необходим.

Во время школьных каникул я уезжал в Бобруйск к дедушке и бабушке. Дедушка, Алесь Горелик, был известным в Бобруйске журналистом, членом союза писателей СССР, одним из первых выпускников белорусского журфака. Наверное, с его подачи я привык мыслить в медиаформате.

С 1991 года выпускал «Семейную новогоднюю газету» (сокращенно – «СНГ», и я был горд таким актуальным названием) с политическими анекдотами и социальными карикатурами, вырезанными из традиционной прессы. Такой себе CTRL+C & CTRL+V с ножницами и клеем.

Потом у меня появился Spectrum, и я полюбил программировать. Искал в журналах вроде «Радиолюбитель» программы и адаптировал их под Basic или Assembler на Спекки. Впрочем, Basic убил во мне программиста (улыбается).

Мне приходилось отвоевывать время за персональным компьютером у друзей семьи, на работах родственников. Там меня очаровывали текстовые и графические редакторы под DOS: «Лексикон», «Слово и дело», «Banner Mania» и многие другие. Потом у меня появился PC, кажется в году 1994-м. Это была XT-шка, но я постоянно апгрейдился.

В 1996-м меня пригласили в редакцию одной бобруйской газеты для консультации по покупке и настройке компьютера для верстки (снова спасибо деду, обмолвившемуся в редакции про внука-компьютерщика). Тогда же, в 14 лет, я получил свои первые официальные деньги и первую запись в трудовой книжке. Каждые каникулы до 2000 года вместо того, чтобы как все нормальные дети лазить по деревьям, я работал верстальщиком в редакциях бобруйских газет и типографии. Там в 1997-м принял участие в разработке дизайна первых цветных защищенных талонов для минского общественного транспорта. До этого продавались советские талоны с указанной ценой 5 копеек.

В общем, на стыке журналистики, дизайна и программирования прошло мое детство. Я хотел поступать в БГУИР или на ФПМ БГУ, но... пошел на журфак.

В 2000-х я работал дизайнером и ответственным секретарем в газете «Беларускі Час». Время от времени по велению сердца и с поддержкой главного редактора Елены Николаевны Манкевич делал нечто, что называл инфографикой.

В 2007-м в информагентстве БелаПАН появилась редакция мультимедиа, которая среди прочего заявила об изготовлении инфографики. Мы начали сотрудничать удаленно, было интересно попробовать новые форматы.

В 2009 году коллеги по газете отправили на конкурс «Золотая Литера» полосы, где была моя инфографика. Может быть именно по этой причине меня отметили на конкурсе в номинации «дизайнер-оформитель СМИ». Но для меня это была точка. Я не сомневался в упадке традиционных СМИ и не хотел ограничивать себя форматом. Вскоре я перешел на постоянную работу в БелаПАН, я выбрал инфографику.

Кроме серьезных работ по финансам, экономике, политике, в БелаПАН и Naviny.by часто получалось «оторваться» на злободневные темы. Так, в «Инвестиционном пакете белоруса» [4] предлагалось посчитать свою зарплату в гречке, акциях МТС, жетонах на метро, штрафах за распитие пива на улице и в прочих актуальных на тот момент и привязанных к новостям вещах.

Выяснилось, что если взять сумму, которая тратится коммунальными службами на уборку во время снегопадов, получается, что минский снеговик должен стоить [5] 50$.

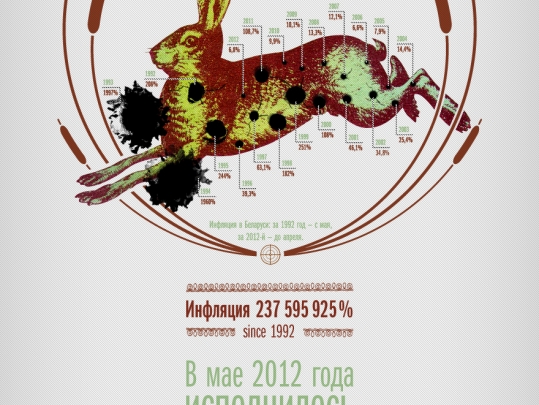

На 20-летие белорусских денег удалось посчитать и помянуть зайчика [6] в контексте его инфляции.

В инфографике мы можем позволить читателю разобрать белорусский спутник БелКа, описать его устройство [7].

После выборов 2010 года я попытался измерить уровень жизни в странах, главы которых поздравили Лукашенко [8] с избранием. Выяснилось, что у них всё плохо с местами во всех рейтингах, начиная от свободы слова до качества жизни.

Также было много интересных работ во время выборов: перемещение кандидатов, карта сбора подписей, тактико-технические характеристики [9] кандидатов [9], ход голосования онлайн, а затем пришлось делать и справочник политзаключенных [10]…

Это был богатый опыт и первое мое систематическое погружение в инфографику. Директор БелаПАН Алесь Липай вовремя почувствовал зарождающийся тренд.

— Есть ли какие-то правила удачной инфографики? Поделитесь, как вы обычно работаете над материалом.

— Над визуализациями мне чаще приходится работать одному. Эти обстоятельства вынуждают искать оптимальный путь создания инфографики с точки зрения трудозатрат и сжатых временных рамок.

Надо стремиться рассказать новое и передать суть через визуальный образ. Все, что можно систематизировать и показать, потом легче проанализировать и понять. Стоит стараться искать смарт-идею и критически подходить к выбору темы и фокуса. Можно потратить на 80% меньше времени и получить на 80% больше просмотров материала.

Визуализация в случае публикации в СМИ — продукт журналистский. Предъявляемые к ней требования «по умолчанию»: достоверная фактология, соответствие нормам журналистской этики и законодательства, указание авторства работы, присутствие заголовка, ссылок на источники и даты выхода. А уже на восприятие информации работает выстроенная линия повествования и структура, грамотно выбранные способы визуализации, метафоры, соотношение данных и вспомогательных элементов, адекватный дизайн и здоровое чувство юмора.

Центральный объект — это одна из основных точек входа читателя в инфографику. В нем стоит давать общий взгляд на тему, чтобы даже после нескольких секунд просмотра визуализации у читателя складывалось представление о предмете. Делайте наброски на бумаге. Как показывает обратная связь, в сопроводительной статье люди хотят видеть текст по теме, возможно аналитику. Кроме того, это поможет с индексацией инфографики в поисковиках. Также желательно стараться объяснять показанные тренды прямо на графике. Смотрите на свою работу глазами читателя и экономьте его зрительные движения. Лучше сделать простую, но понятную графику.

Этот график [11] в рамках «дня овечьих новостей» [12] был сделан за три часа 1 января. Там нет каких-то сложных технических или визуальных решений, но именно его Tableau поставили как превью к материалу [13] о мировом топ-5 лучших новых авторов.

А вот, пожалуй, самое емкое и короткое руководство [14] по созданию простого, но замечательного графика.

Культура обращения с информацией

— Каким образом вы подбираете тему для инфографики? Чем при этом руководствуетесь? Каждая ли тема требует визуального сопровождения в виде инфографики?

— Сейчас гораздо чаще инфографика отсутствует там, где она должна быть. Выбор темы не особенно отличается от традиционной журналистики, только с поправкой на возможности формата и доступность данных. Бывают забавные моменты, когда случайно натыкаешься на сайте Белстата на данные, которые были опубликованы почти год назад, но из-за представления в виде таблицы они остались никем не замечены. Делаешь визуализацию, которая неожиданно набирает 200 тысяч просмотров. А через пару дней на эту же тему, по этим же данным, выходят репортажи по ТВ и на радио с комментариями экспертов. Так было с работой по выбросам в воздух [15].

В графике по венерическим заболеваниям не было чего-то необычного, но интерес людей к этой теме позволил ей набрать 130 тысяч просмотров, а выбор темы был продиктован датой — Днем профилактики ИППП [16].

После нашумевшего доклада ВОЗ об употреблении белорусами рекордных 17,5 литров алкоголя на человека, я вспомнил, что у меня есть более актуальные цифры от белорусских специалистов: 22 литра чистого спирта на человека. Я попытался выстроить визуальный нарратив [17], отвечая на вопросы, сколько пьют белорусы, что влияет на это, какова материальная выгода государства от продажи алкоголя, что именно они пьют и, подытоживая, — почему наши люди пьют?

— Легко ли находить необходимые данные по Беларуси?

— Немного завидую коллегам из Евросоюза, где существуют законы о свободном предоставлении публичной информации и нормы об электронном документообороте. Доступ к информации в Беларуси по-прежнему затруднен. Правда, не всегда в этом кроется злой умысел. Часто ответственные работники не понимают важности данных не только для освещения проблемы журналистами, но и для своей деятельности. Отдельные организации могут не только не вести учет по всем интересным позициям, но и вообще обмениваться данными на бумаге.

Радует, что Белстат движется в сторону грамотного предоставления данных, развивает разделы сайта и региональных подразделений. Выдирать таблицы из PDF-файлов – не самое приятное занятие. Но даже это лучше тех случаев, когда приходится сканировать, распознавать и обрабатывать десятки печатных страниц, потому что в электронном виде информацию отдавать «не велено».

Белорусское сообщество opendata.by объединяет волонтеров, которые занимаются открытыми данными, готовят наборы общественно полезных данных в машиночитаемом формате и пытаются привить культуру обращения с информацией [18].

Журналист, аналитик, дизайнер и программист

— В каких программах вы работаете?

— В процессе работы приходится использовать инструменты, которые можно разделить на две группы — для работы с данными и с графикой. Для работы со статической инфографикой — Adobe Illustrator и Excel. В случае с интерактивной инфографикой я начинал с Flash, который так и не полюбил, затем был этап XCelsius (ныне SAP Dashboards). С 2014 года я чаще всего использую Tableau.

Плюсы Tableau для СМИ очевидны: низкий порог вхождения, минимальное время от начала работы до получения приемлемого результата, изначально адекватный дизайн и механика элементов, работоспособность визуализации на различных устройствах, открытость данных и вычислительной модели, удобство публикации, мощное комьюнити и быстрое развитие продукта. Для членов международной ассоциации журналистов-расследователей Ire.org есть возможность получить бесплатную лицензию на Tableau, которая обычно стоит $1000.

— Сколько времени уходит на создание одного визуального материала?

— Сложно определить временные рамки. Одну и ту же тему можно раскрыть многими способами, отличающимися сложностью на порядок. Также работа с данными, которая могла быть выполнена журналистом еще на этапе сбора информации, может занимать 90% времени, но часто бывает и наоборот.

Наверное, самым долгим проектом, если сложить время постоянных доработок и обновлений, будет топливный калькулятор, который я выпустил еще в БелаПАН и продолжаю обновлять до сих пор. Он не только показывает график изменения стоимости топлива [19], но и позволяет «примерить» эти изменения к своим расходам, создавая личную ценность для читателя.

Было интересно делать инфографику об экстремальной погоде [20]. Эта тема всегда актуальна и предполагает большой массив данных.

— На ваш взгляд, по каким критериям должен оцениваться труд визуального журналиста?

— Когда работаешь с визуализацией данных, процесс работы проходит через несколько стадий, каждая из которых требует абсолютно разных навыков: журналиста, аналитика, дизайнера и программиста. В известных мне студиях инфографики эти люди и трудятся. Иначе говоря, при работе с инфографикой должны работать оба полушария мозга. И оплата, обычно, соответствующая.

Вдохновляться прекрасным

— Если говорить об универсальности журналиста, то должен ли каждый журналист уметь создавать инфографику к своему материалу, либо этим все-таки должен заниматься отдельный человек?

— Из всех СМИ, с которыми мне доводилось сотрудничать, практика самостоятельного создания журналистами инфографики была только на TUT.BY. Хотя, пожалуй, в большинстве белорусских редакций инфографику наверняка делают сами журналисты или верстальщики. В онлайне часто для этого используют интернет-сервисы Infogr.am и Piktochart. Будем откровенны, шаблонные решения не уберегут журналиста от ошибок в использовании визуальных средств или неправильного подхода к данным.

— Как совместить технологичность визуализаций с их визуальной привлекательностью? Поделитесь секретами.

— С каждой выполненной задачей приходят опыт, новые приемы, способы и инструменты. Я учусь каждый день, и вижу по общению с мэтрами, что они тоже находятся в постоянном развитии и освоении нового.

Надо постоянно задумываться о целях своей работы и о читателе. Не ошибаться в выборе средств визуализации, ответственно подходить к работе с данными, дизайном, стремиться рассказать историю. Также стоит вдохновляться прекрасными работами мастеров. Из основных референсов обязательно стоит следить за всемирными конкурсами инфографики Malofiej [21] и The Kantar Information is Beautiful Awards [22].

New York Times — главный победитель конкурсов по инфографике и «законодатель моды» и технологий. Прекрасны работы команды Хуана Веласко в National Geographic и итальянского дизайнера Франческо Франки. Всегда много интересных работ из Испании.

Образцом теплой городской инфографики я бы назвал работы проекта «Анатомия Петербурга» Федора Шумилова [23] (первого лауреата Malofiej в нашем регионе. К слову, он будет на мероприятиях, о которых я расскажу чуть позже) и Ольги Приваловой. Также были отличные работы у студии инфографики РИА «Новости». Это была одна из крупнейших мировых студий инфографики [24]. Часть их команды перешла в проект Рамблер-Инфографика [25] и продолжает делать замечательные вещи.

Впрочем, понять «что такое хорошо» нельзя без определения «что такое плохо». Немало отдельных проектов посвящено ужасной, бесполезной или ошибочной инфографике. Плохих примеров [26] гораздо больше, чем хороших.

Ссылки на ресурсы по инфографике [27]

Эффект проникновения в тему

— В чем плюсы интерактивной инфографики, которую вы создаете?

— Интерактив позволяет читателю выйти за рамки пассивной позиции и самому стать информационным актором. Ролан Барт мог бы это окрестить рождением читателя 2.0. По сути, многие визуализации выходят за рамки статьи и становятся инструментом. Читатель волен выбирать представление данных, уровень погружения и сравнения. Он может проводить свое исследование.

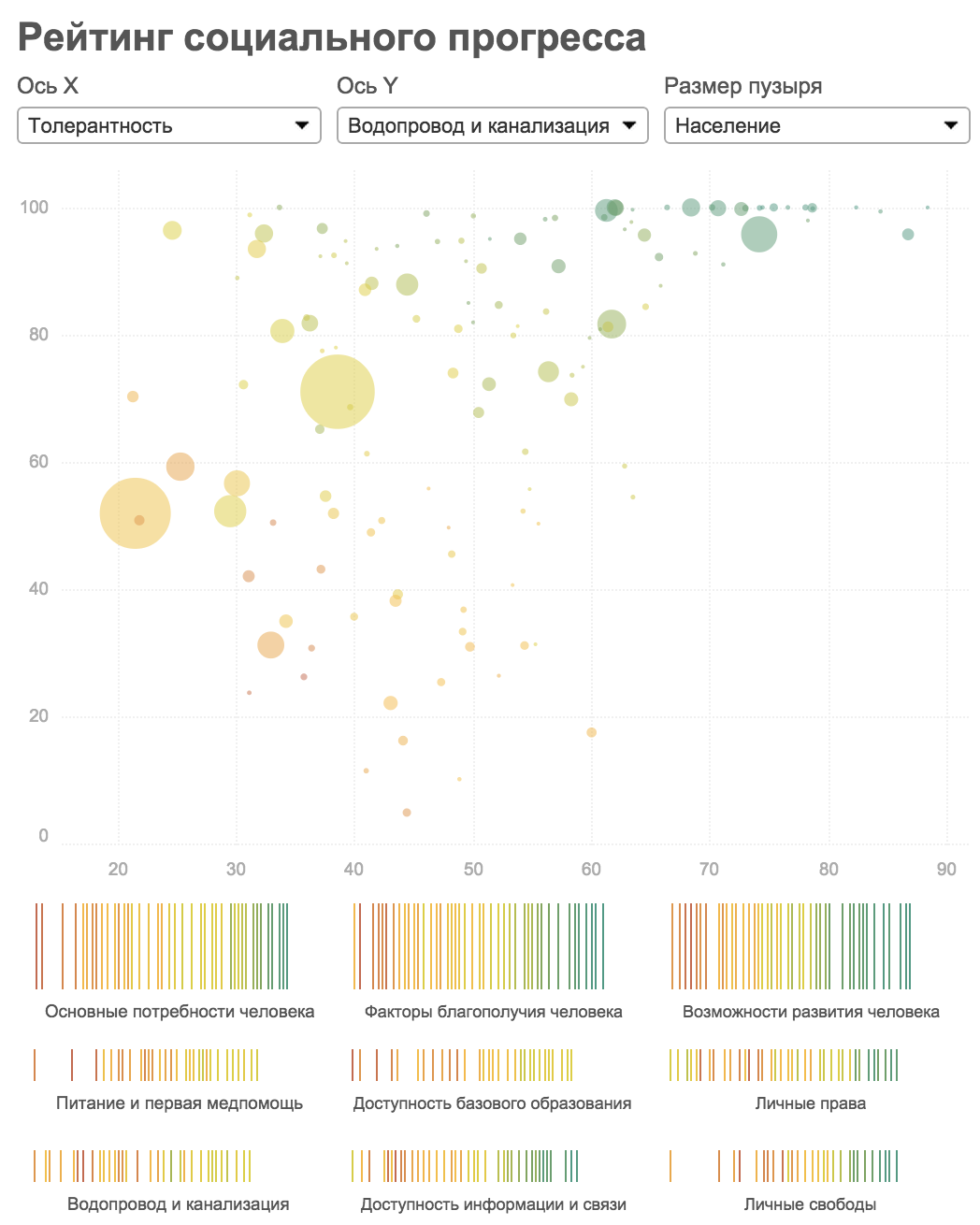

Например, в замечательном рейтинге стран [28] от MIT можно, кроме просмотра данных о странах, провести свой анализ, например, проследить зависимость толерантности от доступности водопровода и канализации и численности населения.

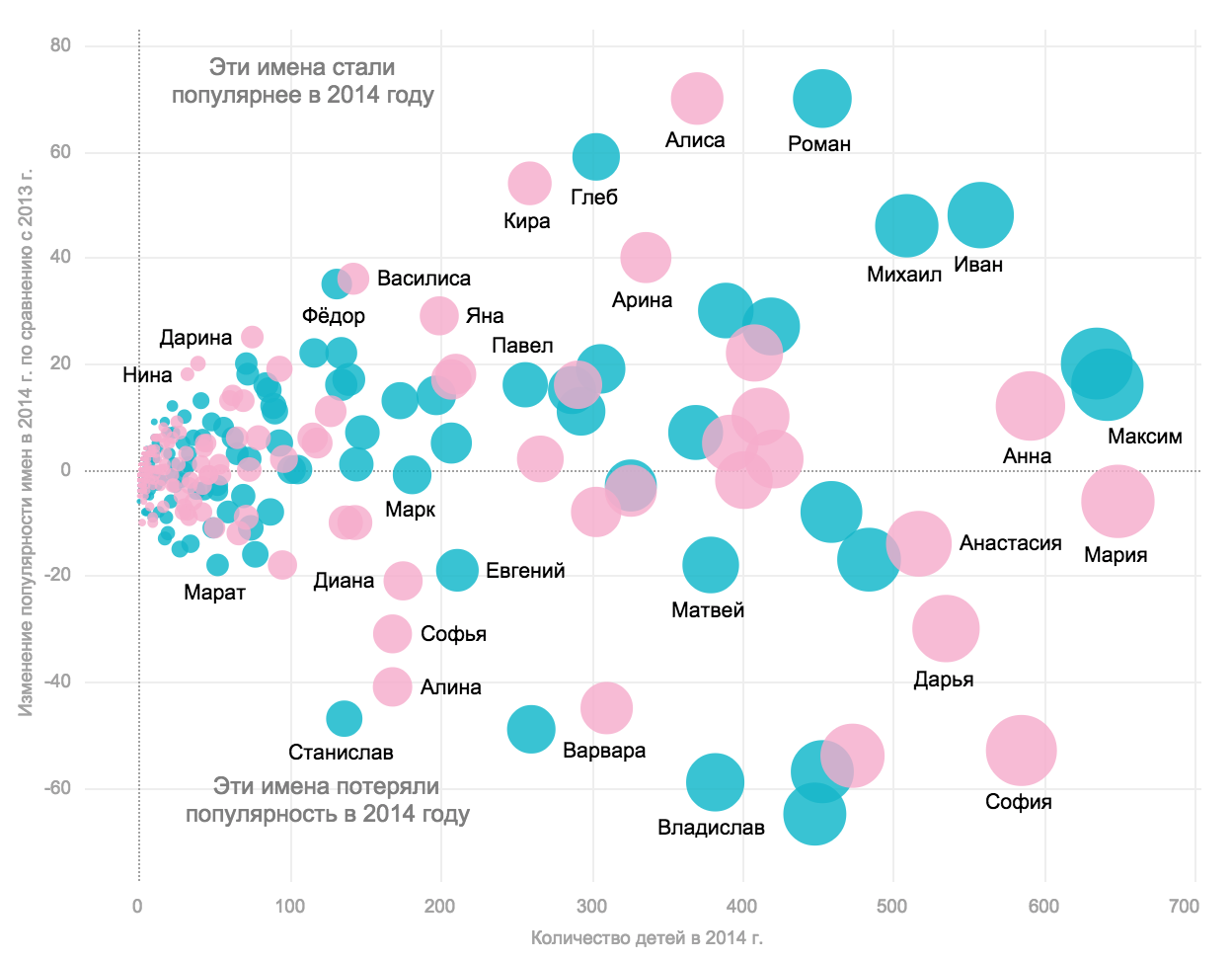

Увидеть, как зовут минских детей и наглядно проследить тенденции моды на имена [29].

В работе над инфографикой часто случаются любопытные находки. Собственно, так и должно быть каждый раз. Грамотная визуализация обязана создавать «добавленную стоимость» исходным данным.

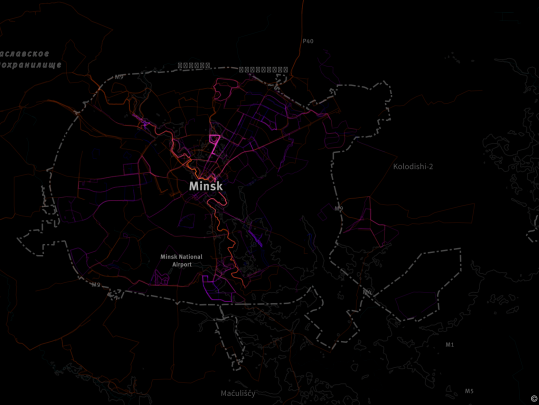

Тот факт, что День Победы стал праздником и нерабочим днем только в 1965-м, а особо активно увековечивать героев войны начали после 1975 года в честь 30-летия Победы, хорошо виден в инфографике по улицам Минска [30], названным в честь ВОВ и ее героев. Также видно, как после распада СССР и до референдума 1996-го не было переименований или новых названий улиц, связанных с войной.

Оказалось [31], среди всех мировых глав государств, кроме монархов и лидеров с номинальной властью, больше всего «петухов» по восточному гороскопу (17 человек) и меньше всего «овец» (только трое).

А если разложить речи [32] одного из этих глав государств, то и там можно найти много интересных трендов. Например, Россию он всегда чаще упоминает, чем Беларусь, даже когда общается не с российской прессой, а с китайской или европейской.

А длительность новогодних обращений [33] также имеет тренд на уменьшение.

В конце прошлого года мне позвонил руководитель компании, занимающейся продажей запчастей к грузовым автомобилям. Он очень благодарил за визуализацию всего белорусского автопарка [34], которая «помогла сделать годовой план». В той же визуализации интересно включить измерение количества автомобилей на 1000 человек и проследить, как некоторые марки автомобилей особо популярны у жителей отдельных регионов. Например, Volkswagen и Audi в Брестской и Гродненской областях.

— Есть ли у вас свой стиль при создании инфографики, фирменный знак?

— Мне нравятся чистые и аккуратные визуализации. А фирменным знаком инфографера должна быть понятная работа, рассказывающая историю и производящая добавленную стоимость в виде нового знания.

Девальвация понятия

— Говорят, что инфографика усваивается хуже текста. Вы с этим согласны?

— В моем гугле нет результатов для «инфографика усваивается хуже», поэтому не представляю, кто такое может говорить. Я хочу посмотреть ему в глаза (улыбается). Ведь визуальный — один из самых развитых каналов коммуникации у людей. Человек при помощи зрения получает 70–90% информации. Текст может забываться, а визуальный образ остается и помогает вспомнить и понять сопутствующий текст. Это все лежит в области психологии, физиологии и неврологии, а подробнее стоит почитать, например, у Рудольфа Арнхейма, Ричарда Грегори и Вилейанура Рамачандрана. Понимание этих механизмов и особенностей восприятия помогает эффективнее работать с визуальной информацией. В начале интервью я уже приводил пример с книгой, которую не видел пару десятилетий, но прекрасно помню не только иллюстрации, но и их суть.

Инфографика не только обладает вирусным потенциалом, но и создает у читателя эффект проникновения в тему, заставляет рассматривать ее дольше, манипулировать интерактивными элементами. На наших новостях с инфографикой люди проводят в среднем в полтора–два раза дольше времени, чем среднее время нахождения на сайте.

— Сегодня инфографика становится все более популярной. Как, на ваш взгляд, это направление будет развиваться дальше?

— Вся история человечества проходила в условиях нехватки информации и сложностями с доступом к ней. Но в последние годы мы подошли к перенасыщению информацией. В 2014 году в мире каждый месяц генерируются экзабайты новых данных, это больше, чем за всю человеческую историю ранее. В ближайшее время количество информации увеличится еще на порядок. Технологии работы с большими объемами данных и аналитика придут во все сферы нашей жизни.

Когда я начинал заниматься инфографикой, предполагал, что такой способ подачи информации в определенных случаях станет единственно верным. Любая информация ценится, а правильная и обработанная информация — бесценна. Ведь все, что можно систематизировать и показать, потом легче проанализировать и понять.

Визуализация данных и инфографика востребованы не только в СМИ, но и в бизнес-процессах, рекламе, образовании, науке, медицине, презентациях, софте…

В то же время на волне популярности происходит девальвация понятия: любой список с пиктограммками или текст с картинками иногда называют инфографикой. Маркетологи заказывают инфографику, а на самом деле хотят просто няшную картинку, ничего не отражающую. Знаю людей, которые из-за тотального опопсения этого направления перестают заниматься инфографикой, возвращаются к прежним занятиям, уходят в иную область дизайна или в преподавание, чтобы научить — как правильно стоит делать.

С развитием распространения открытых данных и средств для их обработки появляется все больше возможностей для самостоятельных изысканий, которые можно провести, не выходя из дома.

Недавно провели исследование [35], в котором было соотнесено количество преступлений против тутси во время геноцида в 1994 году в Руанде с качеством приема радиостанции RTLM, ведущие которой призывали к резне и которых позднее международный трибунал осудил на длительные сроки. Визуализация наложения уровня приема сигнала радиостанции, рассчитанного по карте рельефа, с набором данных по осужденным за геноцид в каждой деревне показала [36], что в зоне уверенного радиоприема таких обнаружилось на 62–69 процентов больше, чем там, куда сигнал не добивал вовсе.

С появлением огромного количества датчиков и сервисов, будет мода на создание персональной и социальной визуализации и аналитики.

Например, по трекам пользователей приложения RunKeeper [37] мы можем видеть самые популярные маршруты пробежек и велопрогулок минчан.

IT-навыки все чаще востребованы в журналистике. От технических моментов функционирования инфраструктуры издания до творческой работы. В работе над инфографикой на всех этапах работы от сбора данных до визуализации часто нужна работа программиста. И чем быстрее мы подружим журналистов и айтишников, тем больше интересных и полезных проектов увидим. Не стоит забывать, что все чаще Пулитцеровскую премию вручают за работу с данными, где ведущая роль как раз у программистов.

3–4 апреля в галерее TUT.BY состоится 3-й международный фестиваль Hacks/Hackers. Цель его как раз в том, чтобы навести мосты между журналистским и IT-сообществами. Приглашаем всех неравнодушных!

Также хочу пригласить коллег на курс подготовки специалистов по созданию инфографики для медиа: «Инфографика TUT». Программа совмещает изучение инфодизайна с глубоким практическим освоением мультимедийных направлений представления информации в СМИ. Состоятся мастер-классы и лекции ведущих специалистов Беларуси, России, Украины и ЕС.

Условие участия в курсе: подача заявки до 13 марта, прохождение первичного отбора и внесение пожертвования в адрес одной из белорусских социальных или культурных инициатив. Подробности и форма регистрации на сайте http://infograf.by [38]

Анна Шафелюк специально для Mediakritika.by