За время учебы журналистов заставляют прочесть бездну классической литературы – но не обучают грамотно работать со статистическими данными. В результате многие коллеги с легкостью попадают в ловушки, расставленные теми, кто не Льва Толстого читал, а математику штудировал.

Известная медиа-легенда гласит: в первые годы существования российской деловой газеты «КоммерсантЪ» в нее принципиально не брали на работу выпускников журфака. Причина – вовсе не то, что в вопросах экономики, бизнеса, они разбираются слабо. А в том, что люди экономически грамотные – собеседники таких журналистов – с легкостью манипулировали ими, с цифрами в руках доказывая, казалось бы, совершенно абсурдные вещи.

В Беларуси за почти 20 лет работы журналистом я постоянно наблюдаю нечто подобное. Выпускники журфака могут профессионально подготовить новость, описать свою поездку в благополучный или не очень колхоз, выжать из читателя слезу рассказом о многодетной матери-одиночке. Их этому учили. Но они совершенно теряются, столкнувшись с элементарной статистикой или, скажем, с годовым отчетом о деятельности предприятия. Они просто не знают, как работать с такими данными. А люди, которые знают, так «помогают» им разобраться, что потом получают публикации ровно с той информацией, которая им выгодна.

Кто манипулирует статистикой

Исходя из своих многолетних наблюдений, могу выделить три основных группы людей, наиболее умело манипулирующих статистикой любого рода.

Государственные чиновники и директора госпредприятий. Когда ты – чиновник, и ежедневно слышишь обещания «жэстачайшэ открутить голову», то поневоле научишься показывать успехи даже там, где нет ничего, кроме провалов. Причем наименее склонны к такого рода манипуляциям как раз сотрудники Белстата и Нацбанка. Видимо, блюдут профессиональную этику.

А как быть, если ты директор государственного завода, и у тебя упали продажи загогулин? Мало ли, что упали. При желании можно показать и рост продаж! Берешь журналиста и рассказываешь, что да, продажи загогулин нашего завода упали на 15%. Но мировой рынок загогулин за тот же период сократился на 25%! А значит, выходит, что продавать их мы стали, наоборот, больше. Вырываемся в лидеры рынка, однако…

PR-менеджеры коммерческих компаний. Обычно сотрудники на таких должностях просто организуют встречи топ-менеджеров с прессой и ругаются с журналистами, которые осмелились хоть как-то критиковать их компанию. Более талантливые PR-менеджеры – организуют интересные для прессы мероприятия и налаживают личные контакты с журналистами. Но если PR-менеджер вдруг оказался человеком, разбирающимся в экономике, то будьте уверены: он с цифрами в руках докажет, что его компания – истинный лидер рынка, даже если в отраслевом рейтинге она стоит на 15-м месте.

Менеджеры среднего звена. Обычная ситуация: продажи утюгов компании «Гладкий утёнок» выросли на 3,1%. Но начальству это нужно подать как впечатляющий прорыв. Ведь на кону – квартальная премия. И уж будьте уверены, информацию подадут так, что начальство будет впечатлено взрывным ростом продаж утюгов.

Как манипулируют статистикой

Манипулировать можно двумя вещами: собственно цифрами и их графическим отображением в различных отчетах и презентациях. Первое опаснее, второе встречается чаще.

Самый простой и «невинный» способ подтасовать показатели – «перепутать» такие понятия, как проценты, процентные пункты и базисные пункты. Здесь самое простое понятие – процент. Все помнят со школы, что это 1/100 часть чего-либо. Очень многие вещи в нашей жизни измеряются в процентах – например, рост зарплаты и рост цен. Но давайте сосредоточимся на формулировке: в процентах измеряется изменение какого-либо реального показателя, который сам по себе измеряется в других единицах. Например, если ваша зарплата была 2 млн рублей, а стала 2 млн 200 тысяч рублей (то есть выросла на 200 тыс. рублей), то рост составит 2/20*100 = 10 процентов. Это просто.

Совсем иная ситуация, если обсуждаемый показатель сам по себе измеряется в процентах. Например, в прошлом году зарплата выросла на 10%, а в этом – на 15%. В чем измерить такой рост? Ответ «на 5%» будет абсолютно неправильным – ведь мы должны соотнести между собой 15% и 10%. На самом деле зарплата росла в 1,5 раза быстрее, то есть рост ускорился на 50%. Однако мерять проценты процентами как-то некрасиво… И тут используется иной показатель – экономисты в таком случае говорят, что рост ускорился на 5 процентных пунктов. Это специальный термин, позволяющий напрямую сравнивать показатели, изначально выраженные в процентах.

Вот пример использования понятия «процентный пункт» в реальной жизни. Один банк выдает кредиты под 15% годовых, а другой – под 14%. На сколько процентов 15 больше, чем 14? В реальности так считать не нужно. Проще сказать, что ставка первого банка на 1 процентный пункт выше, чем у второго. Процентные пункты обычно обозначаются так: «п.п.». Понятно, что человек, который свободно оперирует этими понятиями, всегда задурит голову журналисту, для которого что процент, что процентный пункт, – все едино…

А ведь есть еще понятие «базисный пункт» – он равен 0,01 процентного пункта. Этот термин обычно применяется при сравнении процентных ставок, разница между которыми слишком мала. Например, одна компания заняла деньги на рынке под 7% годовых, а вторая – под 6,88% годовых. Соответственно, разница между этими ставками – 0,12 п.п., или 12 базисных пунктов. Такое число (то есть не дробь) понятнее и приятнее для восприятия. Пишутся они так: «б.п.».

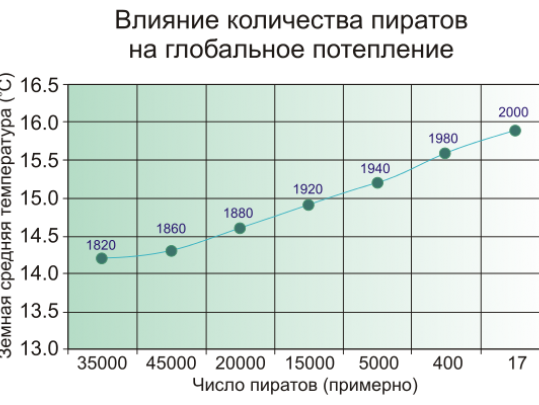

Но это путаница скорее терминологическая. Поговорим о статистике. Самый простой способ манипулировать – представить простую корреляцию как причинно-следственную связь.

Обычно получается очень наглядно. «Пипл хавает.»

Вообще, перефразируя товарища Сталина, можно сказать: «Не важно, какие цифры, важно как они отображены визуально». И вот тому пример: выборы в Венесуэле.

Сокрушительная победа, не правда ли?

Еще один распространенный прием – изменение масштаба оси ординат. В зависимости от того, как она проградуирована, вид графика меняется кардинально:

Иногда манипулятор статистикой вообще наглеет и играет на том, что людям лень считать самим, или сосчитать они просто не успевают (меняется телевизионная картинка). Вот пример:

Как видим, здесь сумма голосов – 146.47%.

Конечно, бывают и случаи непреднамеренного введения в заблуждение из-за неправильного подхода к самому статистическому исследованию. Не помню, откуда я взял нижеследующий пример, но за его достоверность я ручаюсь.

В 1948 году во время президентской гонки в США в ночь на оглашение результатов выборов Труман (демократ) против Дьюи (республиканец) газета Chicago Tribune опубликовала свой, пожалуй, самый знаменитый заголовок «Dewey Defeats Truman». Сразу после закрытия участков газета провела опрос, обзвонив огромное (достаточное для выборки) число избирателей, и все предвещало сокрушительную победу Дьюи. Однако, как мы знаем, победил Труман – и потом от души поидевался над проштрафившимися газетчиками. (на фото)

Как так вышло? По-научному это называется «предвзятая выборка» или «дефектная выборка». Сотрудники газеты обзванивали избирателей действительно случайно и в достаточном количестве. Вот только в 1948 году телефон еще был доступен только обеспеченным людям и редко был установлен у людей с небольшим заработком. А основной электорат демократов – как раз небогатые трудяги. Получилось, что выборка не учла огромный пласт избирателей Трумана. Получилось, что сам метод опроса исказил распределение голосов.

Тогда это получилось по банальному недомыслию, но в наше время, увы, чаще делается сознательно.

Другой распространенный способ манипуляций – выведение среднего показателя. Скажем, президент компании получает в месяц $150 тыс., его три заместителя – по $100 тыс., топ-менеджеры (ну, начальники отделов) – по $70 тыс., младшие менеджеры – по $4500, рядовые сотрудники – по $3000. Ну, посчитаем среднюю зарплату? Можно и не считать – понятно, что получится цифра, которая не отображает реального распределения персонала по доходам.

Такой прием используется, когда компанию нужно изобразить в положительном свете. За счет высоких зарплат руководства создается иллюзия, что рядовые работники получают тоже немало.

Чтобы оценить ситуацию справедливо, нужно выводить не среднюю, а медианную зарплату. Проще говоря, половина работников получает больше данной величины, а половина меньше – ровно середина распределения. Такая статистика более информативна так как она позволяет определить как зарплата сотрудника соотносится с большинством сотрудников.

Но самая информативная в данном случае цифра – это т. н. «мода конечного множества», то есть та цифра зарплаты, которая встречается в компании чаще всего. Однако будьте уверены: ни один PR-менеджер не скажет вам ни медианную зарплату, ни моду конечного множества. Даже если знает, что это такое. Просто потому что «средняя» цифра выставляет компанию в более выгодном свете.

Цифры вне контекста

Есть еще одна беда со статистикой, но непосредственного отношения к манипуляциям она уже не имеет. Это просто недомыслие журналистов, которые берут цифры, но не учитывают их в контексте. Здесь классический пример – смертность от рака. Если верить статистике, то мы видим, что смертность от рака (относительная, доля онкологии среди всех причин смерти от болезней) в мире с каждым годом растет.

И начинаются рассуждения: экология все хуже, окружающая среда загрязнена. Или что медицина деградирует, врачи уже не те, что раньше. Или что ГМО во всем виноваты. Или что стресс. И мало кто вспоминает, что подавляющее большинство случаев рака бывает у пожилых людей, а продолжительность жизни за последнее столетие выросла более, чем вдвое. То есть раньше до рака большинство людей попросту не успевало дожить. Да и средства диагностики в наши дни совсем другие – вот и выявляется больше случаев.

То есть сами по себе цифры ничего не дают – над ними надо думать.