За последние несколько месяцев автору этих строк несколько раз приходилось сталкиваться с мнением, что журналистика в Беларуси, если уж и не умерла, то, по крайней мере, очень близка к этому. А еще, говорят, на нее больше не хотят делать ставки как на рупор свободы и серьезного игрока перемен.

Мол, противостояния такого масштаба, как в современной Беларуси, требуют совсем другого подхода и совсем другого уровня вовлеченности «информационных бойцов», а профессиональные журналисты и профессиональные медиа на это просто не способны, поскольку все еще «связаны» этическими законами и правилами.

Что ж, давайте попробуем разобраться, жив ли «пациент», с какими трудностями сталкивается, с чем ему приходится бороться и можно ли делать на него вставки в противостоянии за права и свободы беларусов?

Что сегодня из себя представляет беларуская журналистика? Разумеется, она никогда не была однородной, медийное поле в стране всегда было разделено по крайней мере на два лагеря – государственные и негосударственные (независимые) медиа. На самом деле, лагерей этих было куда больше, но остановимся на двух самых крупных.

К лету 2020 года эти лагеря подошли в разной степени готовности и мобилизации, но в целом сохранялась уже привычная всем диспозиция. Одни – получали плюшки из бюджета, имели доступ к телу, были рупорами государственной машины и в целом чувствовали себя как служивые люди. Вторые – постоянно чувствовали на себе пристальное внимание государства, боролись за официальную информацию и признание себя журналистами как таковыми. У каждой стороны была своя аудитрия, которая кому-то в большей, кому-то в меньшей степени доверяла, платила за контент и готова была вступать в коммуникацию.

Сейчас медийное поле страны кардинально изменилось. При чем, как ни странно, перемены эти затронули как обласканных пропагандистов, так и постоянное шпыняемых независимых.

Первые столкнулись с беспрецедентным количеством “предателей” в своих рядах (тех, кто после августа-2020 отказались делать пропаганду), так и с беспрецедентной волной неприятия и даже хейта со стороны казалось бы покорной и лояльной аудитории.

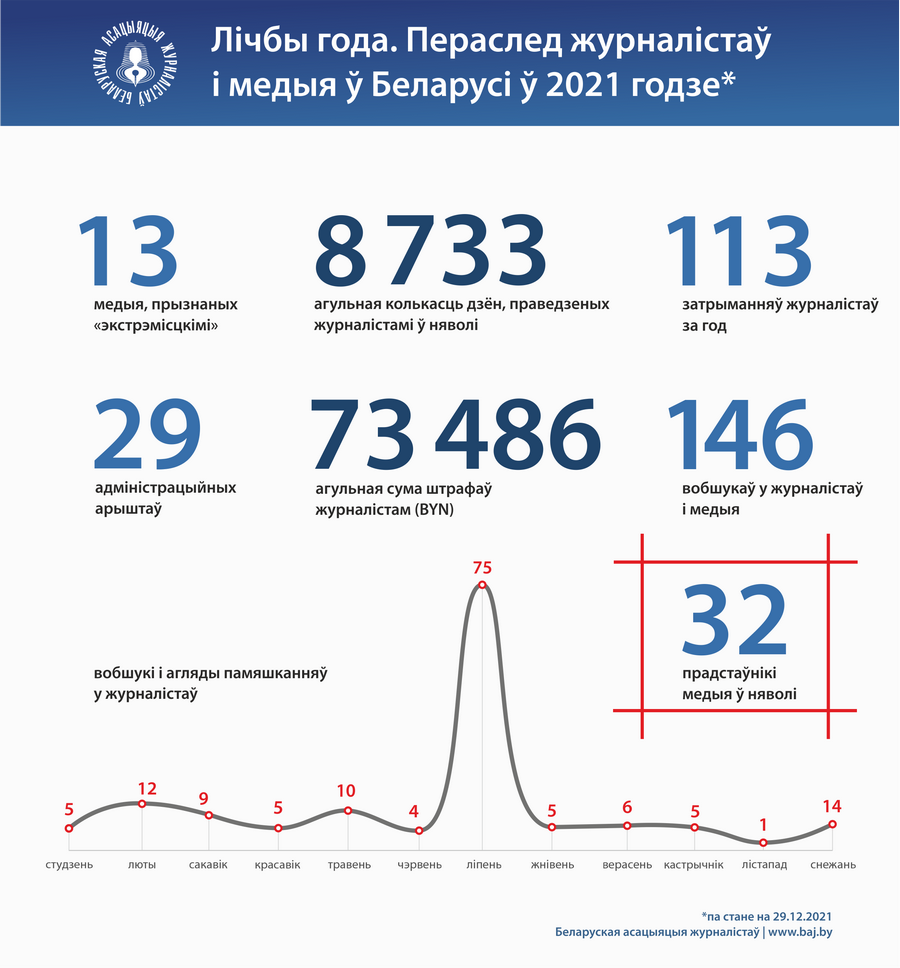

По вторым буквально прокатилась с репрессиями государственная машина. По данным лишенной юридического статуса “Беларусской ассоциации журналистов” на конец декабря 31 представитель медиа Беларуси находится в заключении по надуманным обвинениям, 13 медиа – признаны экстремистскими.

Из-за репрессий беларусские независимые медиа сегодня хаотично разбросаны по площадкам (от все еще работающих отдельных региональных сайтов до мессенджеров и социальных сетей), а также по странам. Распределенные редакции, в которых часть коллектива находится внутри страны, а часть (чаще всего бОльшая) – за ее пределам, к концу 2021 года перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Это уже не вызов, не редкость, но способ существования и сохранения работоспособности как команд, так и отдельных их представителей.

Что касается контента, то к концу 2021 года беларусская независимая журналистика оказалась в куда в большей, чем раньше, зависимости от пользовательского контента, поскольку ее собственные способности оказываться в гуще событий внутри страны, сильно ограничены, в том числе и соображениями безопасности оставшихся в стране журналистов.

Кроме того, с лета 2021 года многие медиа, выбравшие путь всестороннего освещения общественно-политических событий, так и продолжают освещать историю сопротивления, повысив градус своей политизированности. При чем это касается не только традиционных общественно-политических, но и, например, спортивных медиа, которые одними из первых оказались заблокированными и признанными экстремисткими.

Впрочем, часть независимых медиа, предпочла сознательно отказаться от освещения политических событий и вопросов, ссылаясь на редакционную политику, нишевость и желание сохранить команды и бизнес.

Все это, конечно, сказывается на общем уровне и качестве беларусской журналистики. Количество новостей, которые освещаются в медиа, значительно сократилось, нарративы часто диктуются государственным пропагандистским аппаратом, журналисты постепенно уходят из профессии, не имея возможности работать на том же уровне, не покидая страны, но также и не видя для себя перспектив за ее пределами.

Впрочем, даже при таком раскладе – слухи о смерти беларусской журналистики сильно преувеличены. Да, большинство независимых изданий общественно-политического (но не только) характера заблокированы, лишены юридического статуса, их работники частично или полностью вынуждены покинуть страну, прятать свои имена и лица, но социальные сети этих медиа в подавляющем большинстве своем продолжают работать. Поставляют на внутренний рынок и новости, а аналитику, и важные хьюман, запускают новые продукты. Создаются новые каналы коммуникации с аудиторией, используются новые технологические возможности.

Приведу хотя бы один пример: для того, чтобы сделать фоторепортаж (!) с границы, на которой скопилоись тысячи беженцев, журналисты просто использовали данные онлайн-камер, которые там работали. Да, при других обстоятельства они оказались бы в гуще событий лично. Но и такой подход имеет право на жизнь.

А еще, как это не странно, но запускаются новые медийные проекты. Совсем недавно на рынок вышла “Сойка” – проект, который делают беларусские журналисты внутри и за пределами Беларуси. Они не называют своих имен и не показывают своих лиц по соображениям безопасности, но делают свою профессиональную работу.

Но, конечно, серьезный кризис есть. И он не только в сложившейся политической ситуации, в которой быть независимым журналистом или медиа внутри страны – опасно для жизни и может окончится тюрьмой. Он еще и в общем отношении к медиа сегодня, которые по мнению более чем одной стороны конфликта (раньше такой нарратив все больше звучал из государственных кабинетов), обязаны взять в руки штыки и стать солдатами в информационной войне. Войне, которая уже идет. И закрыть глаза на которую – самоубийственно.

Удивительно, но такие претензии беларусским журналистам предъявляют, кажется, чуть более чем всегда. Никому не придет в голову говорить беларусским правозащитникам, что их работа сегодня – бессмысленна. Что в ситуации “иногда не до законов”, не стоит и пробовать защищать законность. Изменятся времена – вот тогда можно будет.

Но журналисты слышат это постоянно: вы должны быть все в одной лодке, вы должны грести в одну сторону, не задавая лишних вопросов. При этом вопросы свободы слова, свободы выражения мнения словно отодвигаются на второй план, как не самые важные, не приоритетные. Сначала – победа демократии, потом – оценки, аналитика, суждения разного рода экспертов и простых людей.

И в этом кроется еще одна огромная опасность для беларусских независимых медиа – опасность попасть под каток другой стороны конфликта.

Можно ли всему этому противостоять? Можно ли сохранить профессию и себя в ней? Как не стать солдатом, но быть полезным своей аудитории и беларусскому обществу в целом? Ответы на эти и другие вопросы – задача ближайших месяцев, максимум – года. К сожалению, нескольких лет у беларусских медиа просто нет.

Сегодня беларусские медиа перестраивают свои стратегии, пересматривают свои каналы распространения и коммуникации, учатся заново находить общий язык со своими аудиториями, и как никогда нуждаются в поддержке, как моральной, так и материальной. Лишним будет говорить, что без всего этого мы рискуем увидеть-таки могилу беларусской журналистики.

Впрочем, на любой могиле рано или поздно пробивается молодая поросль. Так что даже если завтра медиа и журналистов в стране окончательно закатают в асфальт, а тем, кто оказался за пределами страны, перекроют все доступы в Байнет, это вряд ли остановит распространение информации.

Тем более, что порой не нужно знать каждую новость о происходящем в Беларуси, достаточно просто зайти в общественный транспорт, постоять в очереди за продуктами или зайти в почтовое отделение. А уж сколько всего можно прочитать между строк в государственной прессе! И этот навык, между прочим, у беларусов еще не утерян.

Так что, будем жить, коллеги! Просто будем жить.